运用现代科学的管理思想和思维模式进行管理改善,从而使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地是当今探讨的焦点话题,也是企业在生存和发展过程中所面临的永恒话题。

我们讲“改善”,其实是由2个词组成,“改”和“善”,英文单词分别为Change和Better。在企业发展的过程中,管理变革即Change是必然存在的,但企业管理变革最终指向的是Better而不是Best,“没有最好,只有更好”表达的是同一层意思。在多数情况下,企业组织肌体的强健需要以中医的思维调和阴阳,以短程循环的方式持续改进——“迈小步,不停步,不走弯路,不走回头路”,而Better意味着需要知道企业的管理现状,也意味着需要知道近期的有限目标是什么?

基于以上的观点,企业的管理改善会直接面临着以下4个问题:

1. 以何种方式快速、有效地了解并挖掘企业的管理问题和改善需求?

2. 如何定义管理改善的起点?

3. 如何规划管理改善的近期的有限目标?

4. 如何保障企业管理改善的持续性?

为了回答上述的企业管理改善所面临的4个问题,我们从一个案例开始:

【案例背景】

A公司是一家电信运营商的地市级公司,随着企业的发展,公司内部已建立了适应现代化企业制度要求的人力资源管理体系。最近两年,为了提升企业的管理水平,A公司在内部做了大量的管理提升工作,如全面绩效管理、卓越目标管理、ISO9000、SOX等。

随着这些管理体系的推进,内部矛盾日益显现,具体表现为各体系不能有效的融合和补充,各自为政,贪大求全,每个管理体系都试图包罗万象,想解决管理中的所有问题,体系之间冲突严重。另外,由于A公司所面临的行业格局的重大调整及业务转型所带来的巨大压力,使得员工对这些管理体系的推行“怨声载道”,纷纷表示“不适应、约束人、管理体系的推行增加了工作量、工作压力太大”等等,员工的“消极”态度极大地制约了这些管理体系的继续推进。

在这个背景下,如何“引导”并“满足”员工的心理需求以保障管理体系的顺利实施就成为摆在A公司决策者面前的一个重要问题。

根据A公司决策者的需求,我们设计了“4步式”的问题解决策略:

一、 以员工满意度调查为切入点,依托多种调查手段来快速、有效地了解并挖掘企业的管理问题和改善需求

讲到这里,读者可能会问,为什么选择以员工满意度为切入点?为什么不能以其他的方式来挖掘企业的管理问题和改善需求?当然,发现企业管理问题的方式有很多种,如经营分析、管理诊断、业务流程优化与重组等等,我们不一一列举。但是,本着快速、有效、贴近企业管理实效的原则,员工满意度调查是一种成本投入低、实施周期短、以人为本、获取管理问题及改善需求快速有效的最佳方式。

员工满意度调查以在线的问卷调查为先导,收集员工满意度数据和相关信息,接下来以一对一的面谈和焦点座谈进行互动式的沟通,最后再以资料调研的方式了解企业现行的人力资源管理政策和制度。这3种手段互为印证和补充,能够帮助企业快速、有效、深入地洞察员工外显的态度以及内在的需要,帮助企业发现经营和管理过程中存在的问题,进一步指引管理改善的方向,这正是为管理改善的开始。

实践证明,企业要想健康地生存和可持续发展,核心竞争力正是企业的自身员工。只有充分关注和提升员工的满意度,才能充分激发员工的积极性和工作动力,从而为企业的可持续发展提供基础保障。一个企业如果失去了员工的满意,将失去其赖以生存的基础。就像前美国通用电气公司首席执行官杰克·韦尔奇先生的一句至理名言所讲到的,“一个领导应该去做的最重要的事情是寻找、珍惜和培育每一个人的呼声和尊严”,这道出了关注员工满意对企业决策者的重要。如果企业能让员工的声音、尊严、动机和其他一些因素来驱动企业的管理改善,那么员工的忠诚、敬业精神和企业的凝聚力就会得到最有效的体现。

以提升员工满意度为源动力的企业管理改善能够帮助企业:

激发员工:既能够广泛收集到员工对改善企业经营管理的意见和要求,又能激发员工参与组织变革,提升员工对组织的认同感和忠诚度。

发现问题:找出员工对企业管理中满意或不满意的合理和不合理的因素,有的放矢地制定和调整管理制度。

管理诊断:全面、系统、客观地评估组织变化和企业政策对员工的影响和企业管理现状和水平,为提升企业竞争力提供有效的数据基础、改善策略及建议。

效能评估:对企业的各项管理政策、制度是否有效地落地执行进行评估,监控企业管理成效。

预防和监控:作为预防和监控的手段,诊断企业潜在的危机问题,并及时捕捉员工思想动态和心理需求,从而采取针对性的应对措施。

二、 通过基于员工满意度双维模型的影响度分析来定义管理改善的起点

在进行员工满意度影响度分析之前,我们要先简单了解一下员工满意度的双维模型。

目前企业中通用的员工满意度调查的做法主要有2种,第一种方法是用的最多、最普遍的方法,它以“内容理论”为主,强调构成员工满意度的因素,认为员工满意度是员工对于工作中各个特征(如:升迁、薪资、工作压力、成就感、人际关系等)所持态度和情感的总和,这种方法聚焦在“员工对什么满意和不满意”方面,但却严重忽略了“导致员工满意和不满意的原因”。另外一种做法是以“过程理论”为基础,它强调员工满意度形成的过程,这种方法聚焦在“员工为什么满意和不满意”方面,如公平理论、期望理论和差距理论,但对员工满意和不满意的对象又不做太多的涉猎,从而使导致员工满意或不满意的原因失去了其载体,变得抽象而失去了操作意义。

具有管理改善意义的员工满意度管理必须同时关心“员工满意的内容要素”和“员工满意的形成原因”,即内容×原因相结合的方式。对企业来说,既要了解员工对什么满意或不满意,同时也要分析员工为什么满意或不满意,员工满意度的形成原因比单纯的员工对什么满意更加重要,因为它背后指向的是企业的管理改善和企业各项政策落地执行的效果。

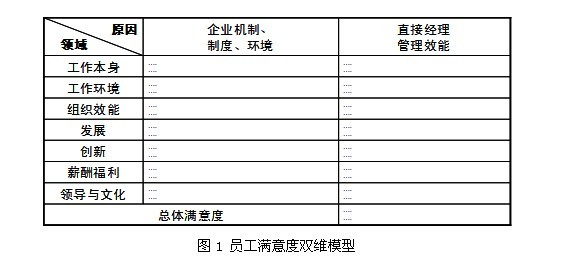

笔者所谈到的员工满意度双维模型就是结合了员工满意度“内容要素”和“形成原因”的双维矩阵,它定义了一个总体满意度要素、7个满意度领域(即满意度内容要素,分别为工作本身、工作环境、组织效能、发展、创新、薪酬福利、领导与文化)和2种影响员工满意的原因要素(分别为公司机制、直接经理的管理效能),如下图所示:

在这个双维模型中,对于每一个满意度领域,企业除了关心员工对该领域上的满意度情况外,还要关注导致员工满意或不满意的原因是由企业的机制、制度、政策方面的问题导致?还是由员工的直接经理的管理效能和管理水平导致?由此,我们可以得到一个简单公式:

7个领域×2个原因 = 14个影响满意度的因素

企业做完一次员工满意度调查之后,会发现在这14个影响满意度的因素方面都会暴露或大或小的问题。对这些问题企业该如何处理和应对?是全面解决还是重点解决?为了确保企业有限资源的合理利用,必须考虑这14个影响满意度的因素对员工总体忠诚度和敬业度影响的轻重缓急,从而规划下一步管理改善和提升的优先级次序。

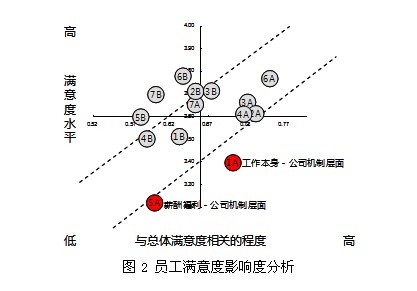

满意度影响度分析就是计算这14个影响满意度的因素与总体满意度的相关,从而判断出每个因素的重要程度,然后再与每个因素的满意度水平结合起来,在二维矩阵中进行分析判断,明确提升员工满意度的工作重点,即“与总体满意度相关程度越高而员工满意度水平越低”的影响满意度的因素是下一步管理改善的重点。

如图2中所示,满意度影响度分析得出的管理改善重点是标记红色的“工作本身×公司机制”和“薪酬福利×公司机制”2个因素,即员工对工作本身和薪酬福利均不满意,并且导致不满意的原因主要来自于公司机制层面,那么企业下一步的管理改善重点就要围绕着公司的机制建设、制度执行和政策的落地方面进行,以缓解员工的工作压力、提高工作成就感和增强对薪酬福利的满意度。

三、 通过管理改善紧迫度和难度分析、管理改善行动指数分析来规划管理改善的近期的有限目标

根据员工满意度影响度分析定义了企业管理改善的起点后,我们能够锁定一系列待改善的问题,面对这些问题,企业的决策者依然很难做出判断——该从哪个问题入手?先解决哪个问题?后解决哪个问题?凭什么来判断问题解决的次序?……要解答这些疑虑,必须对待改善的问题进行紧迫度和难度的分析,先找出在重要性、紧迫度和实施难度方面最适合企业现状的影响员工满意度的因素。与员工满意度影响度分析类似,管理改善紧迫度和难度分析就是计算这14个影响满意度的因素与总体满意度的相关,然后再与每个因素的管理改善紧迫度、实施难度结合起来,并在二维矩阵中进行分析判断,明确提升员工满意度的管理改善次序,即按照“与总体满意度相关程度高、管理改善紧迫度高、实施难度小”的次序对待改进的问题进行优先级的排序。

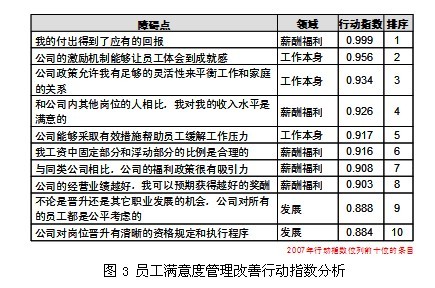

接下来,继续进行管理改善行动指数分析,该分析用于反映员工所关心的某一具体问题的改善对于员工整体满意度提高的贡献程度,企业需要较多关注行动指数高的项目,在这些项目上采取适当措施将有利于员工满意度的提高,从而规划管理改善的近期有限目标,最终形成管理改善的实施蓝图。

四、 通过成果跟踪,建立员工满意度动态管理循环来保障企业管理改善的持续性

如何对管理改善的成果进行跟踪和评估?如何建立员工满意度动态管理循环?我们继续A公司的案例中。在A公司的案例中,2006年至2008年,我们对员工满意度进行了连续3年的调查和评估,并且以当年的员工满意度调查结果为基础,叠加对“上一年度企业根据员工满意度的调查结果所做的管理改善”的效能评估,最终形成当年的管理改善建议和具体措施,然后继续滚动到次年再去调查和评估,从而建立了一个“调查-反馈-改善-再调查-再反馈-再改善”的动态管理提升的良性循环。

比如在A公司2007年和2008年的调查报告中,均发现员工对“工作本身”的满意度不高,并且“原因”聚焦在“公司机制”层面。调查数据和员工访谈都反映出员工工作压力大,难以平衡工作和个人生活,这使得“工作本身×公司机制”连续2年成为A公司管理改善的焦点问题。

针对2007年员工工作压力大的问题,我们进行了深入分析和原因探索,最终发现焦点集中在2个职位族的员工群体上,一个是营业员,另一个是话务员。由于A公司的内部组织结构中有营业厅和呼叫中心,营业员和话务员的特殊工作性质决定了员工面临着任务枯燥、工作量繁重、心理承受能力要求高的压力,同时这些员工也普遍存在着社会经验缺乏、心理承受能力较低、情绪稳定性较弱的现实情况。所以,2007年我们提出的管理改善建议为:建立一个员工支持系统,利用外部的资源如EAP(员工帮助计划)帮助这个群体的员工缓解工作压力。这是针对营业员和话务员的员工群体在环节工作压力方面的的管理改善建议。

2007年,A公司接纳了我们的管理改善建议,并将其细化为企业的一项管理改善动作,即EAP心理援助,为营业员和话务员这两个群体的员工减压,具体内容包括心理培训、心理诊断、公司内部EAP的宣传和推广等等。

按照上面我们讲过的“成果跟踪,建立员工满意度动态管理循环”的观点,A公司2007年的问题呈现和改善动作完成之后,2008年的情况又是什么样呢?

2008的调查结果表明,员工工作压力的问题仍然存在,但它的表现群体已经发生了转移。这个问题最终聚焦在其他岗位的一线员工群体,不包括营业员和话务员这2个群体。这首先说明A公司2007年所做的管理改善动作,即EAP的引入确确实实起到了管理改善的作用;其次,针对2008年同样的问题,需要对导致问题的原因重新进行深入分析和原因探索,结果发现,对于其他岗位的一线员工,导致压力大的原因跟业绩考核、企业的业务转型、工作流程中的冗余环节、ISO9000质量管理体系、员工自身的心理承受能力等诸多因素相关。所以,2008年我们提出的管理改善建议就更加贴近企业的管理实际,管理改善建议的聚焦点为EAP在其他岗位的一线员工层面的全面推、针对业绩考核机制进行调整和优化、工作流程中的冗余环节的优化和ISO9000质量管理体系的推进方式和实施内容的优化方面。

2008年,A公司根据我们的管理改善建议所做出的管理改善动作,它的效果会怎么样呢?这需要等到2009年再去看,也许2009年员工压力的问题仍然存在,但导致问题的原因可能又会发生变化,比如员工的素质和能力现状已经跟不上企业的发展需求,从而导致员工工作压力大,等等。

从这个小例子可以看出,连续几年下来,员工不满意的问题依然存在,但导致问题的原因已悄然发生变化,关注员工满意度背后的形成原因是多么的重要!对管理改善措施进行持续和动态的跟踪是多么的重要!

通过A公司的这个案例,证明企业选择从洞悉员工的需求入手,关注员工满意度,完全可以达到管理改善的目的。同时,从A公司的这个案例中我们可以发现,要想成功地实现员工的洞察,并有效地指引企业的管理改善,企业需要建立一个系统的、动态的、可持续的员工满意度管理机制,实施调查-结果反馈-管理改善-再调查-再反馈……,最终形成一个员工满意度动态管理循环,指引企业的管理改善。

企业的员工满意度管理是一个没有终点的过程:实施调查-结果反馈-管理改善-再调查-再反馈……一个不断循环滚动的过程。企业关注员工满意度的提升,必须将其定位到一个管理过程上去,而决不是一个调查动作或企业所须完成的一项工作。

最后,我们再从利益相关方角度重新理解一下员工满意度的重要性,股东、客户、员工都是企业在生产经营过程中所必须关注的利益相关者,企业需要平衡整个价值创造过程中的价值分配模式,尽力创造客户、股东和员工三个最主要的利益相关方的满意,价值分配失衡的企业难以持续。只有满意、忠诚的员工才能够持续地为客户和股东创造价值,企业在关注“客户满意”和“股东满意”的同时必须要关注为企业创造价值的群体――员工的满意度,不关注员工满意度,只在乎客户满意度和股东价值回报,不过是舍本求末的错误做法。欲提高股东价值回报和客户满意度,需先提高员工满意度,前者是流,后者是源,而企业的管理环境和水平正是培养源的基础,没有了有效的管理环境,也就没有了员工满意度这个源,而持续的股东价值回报和客户满意度这个流也就无从谈起。

管理改善从洞察你的员工开始!

【作者简介:王伟 北京辅仁致盛管理顾问有限公司副总裁】