关键成功因素之三:在充分准备的基础上保持足够的灵活和开放

行为面试是针对面试的内容而言的,以提问题-讲故事作为面试过程的主要互动模式。因此,尽管行为面试在形式上必然要求是半结构化的,但将行为面试与针对形式而言的结构化面试放在一起进行比较并不恰当。与行为面试相对应的更恰当的概念应当是“假设情境面试”。那么针对高级管理人员的行为面试应当做哪些准备?面试过程又应当如何设计?

在我的咨询服务经历中,曾经遇到过一位非常严谨、规范的HR经理——王小姐。当时她所在的B公司正在招聘一名渠道总监,目前还剩下三名候选人。在面试开始之前两天,她根据惯常的操作习惯,要求我提供面试问题提纲。她的逻辑其实是有道理的:“针对一般员工的面试可以凭考官的经验,不一定做太多准备。而针对管理人员的面试必须有细致、周到的前期准备,他们对公司太重要了。”应她的要求,在研究了应聘者简历之后,我准备了一份提纲,但是除了预热、收场等明确的套路性的部分外,真正实质性探索的部分只有这么一道题:“从简历上看出,您有三(四/六)年的管理全国性渠道的经验,请您介绍一下这些年中您处理过的棘手问题或者应对过的严峻挑战。”在我怀着忐忑将提纲发给王经理后,果然接到了她礼貌而明显含有质疑的电话。她问我面试中是否只会问这么一道实质性的问题。我告诉她,行为面试的技术精髓在于两点,一是能够用简单的问题引导出完整的故事;二是能够在信息还不完整、清晰的时候找到恰当的追问,使信息搜集过程得以继续。电话打了十分钟左右,挂上电话,我知道,尽管没有再提出什么明确的异议,但她并没有真正被说服,她太钟情于标准化、结构化的一问一答了。一切要靠最终结果来证明。

面试结束后,我与B公司老总和王经理一起讨论了应聘者的情况。讨论首先从我对这个职位的理解开始,我提出了三个关键命题:第一,就B公司目前业务态势而言,渠道总监的使命重在调整渠道定位,重新构划渠道架构,提出新的渠道政策的基本原则,这样才能够实现由单纯分销的现状向分销与直销有机结合又互不干扰的理想状态的转变。第二,行业经验和已有的圈内人脉关系是重要的,但跨领域渠道管理经验更为关键,招来的渠道总监要能够带来未知的东西,而不是重复已知的东西。第三,这个渠道总监决不能仅仅是个市场专家,他应当是一个变革推动者,知道变革中的原则与妥协,能够妥善处理变革的“急与缓”、“点与面”、“曲与直”这三个基本关系。而后,我对三名应聘者进行了详细的描述,每一项判断都源于他们在面试中所讲述的STAR。我们之间的沟通很愉快,从老总办公室出来,王经理笑着说:“原来除了面试提纲,您还作了大量的准备,比我预想的扎实多了。”

其实,有效的行为面试需要比假设情境面试更多、更充分的准备。只不过不体现为面试提纲,而是“功夫在诗外”。在充分准备之后,面试的过程反而更具灵活性和开放性,进入到“无招胜有招”的境界。

无论是内部HR,还是外部专家,在进行针对高级管理人员的面试之前,评估者需要问自己以下关键问题:

1. 我是否清楚地了解组织当前的状态和期望任职者解决的关键问题?

2. 我是否足够了解目标职位专业领域内的相关知识(至少是基于普适的商业逻辑的正确推论)?

3. 我是否理解高级管理人员经常面临的决策困境?

4. 我能否做到与被评估者共同讨论解决管理问题的现实路径和成败要点?

如果以上四个问题能够得到肯定的回答,行为面试的有效性将会大大提高;否则,行为面试将流于隔靴搔痒,难以体现这种方法固有的深入探索、全面挖掘信息的好处。

关键成功因素之四:聚焦于对行为特征的归纳描述和预测,而不要陷入追求定量分数的误区

还是在B公司招聘的案例中,王经理曾经拿出一张面试评分表,上面有形象气质、语言表达能力、分析问题能力、解决问题能力、团队合作能力和专业经验六个项目,每个项目被赋予了不同的权重,总分是100分。她希望我能够给每位应聘者一个评分,以便能够进行定量比较。

我很理解王经理的需求,也答应会提供定量的分数。但我心里知道,老总真正的决策不是靠分数做出的。果然,在最终的汇报和讨论过程中,老总更关心我对应聘者行为特征的描述和如果聘用给组织带来的价值与风险,而三名候选人的面试评分表被压在了资料的最下面,从始至终老总都没有看过一眼。

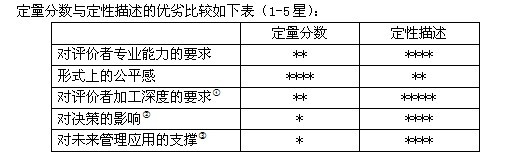

在对高级管理人员的评估中,定量分数和定性描述的理论基础是有区别的。定量分数的有效性一定要基于众多评分者在严谨的面试程序中打出的分数,如果没有足够数量的评分者,或者面试的结构化程度不足,定量的分数很容易形成偏差。定性描述的有效性来自于评估者对人/工作/组织/商业的深入理解,需要评估者之间以事实为依据的研讨来保证评估的准确性。

定量分数对加工深度的要求不高,反正是众多评委的打分汇总,评委个人对于分数的仔细斟酌被淹没在群体意见之中。定性描述则需要评估者更深入的加工,否则难以在研讨中互相理解并达成共识。

表面上看,定量分数为最终决策者提供了更为坚实的信息支撑。殊不知,定量分数从根本上剥夺了决策者的决策权,当只有一组分数呈现在决策者面前时,他有什么理由不用85分,而去用80分的人呢?换言之,如果只凭分数高低进行决策,小学一年级的学生就能够做到,要老总干什么?

定性描述可以支撑日后的管理使用、个人发展等诸多方面,而定量分数则除了排个高低上下之外没有起到更多的应用支撑作用。

可见,得到定量的、易于统计的分数是以情境性问题为主体,由考官组进行评分的结构化面试的一大优势。在决策难度与风险不大,而对形式公平要求较高的情况下,定量的面试得分确实更有价值。

但针对高级管理人员而言,行为面试的结果呈现应当以定性描述为主,如果将所获取的活生生的工作案例及案例所反应的行为特征抽象成为几个干巴巴的数字,则不啻于入宝山空手而归。

把握好以上四个关键成功因素,能够为针对高级管理人员的行为面试提供成功的基础保障,但是,面试对象的重要性、面试内容的复杂性和面试过程的不确定性依旧给评估者带来一定的挑战。这时候,谙熟技术本身已经不足以解决全部问题,在企业中成功运用一项新的管理技术,首先需要明确这项技术对于组织的价值究竟体现在哪里,还要就技术对应用环境提出的要求有清晰的认识。这样才算是“吃透”了这项技术,也才能够在技术与管理现实之间游刃有余。

【作者简介:何文磊 北京辅仁致盛管理顾问有限公司副总裁】